《巴黎协定》正式生效 中国能源战略进入加速转型期

2016-11-07

11月4日,《巴黎协定》(以下简称“《协定》”)正式生效,开启了全球气候治理新阶段。而在11月5日的泰山论坛暨《巴黎协定》实施研讨会上,多位业界权威人士第一时间解读了《协定》生效后,中国能源产业发展即将面对的挑战与机遇。会上,中国气候变化事务特别代表、全国政协资源环境委员会副主任解振华等多位专家都表示,《协定》生效后,我国为按要求和承诺实现减排目标,需加速调整能源战略,以解决能源消费结构不合理、能源布局不均衡等问题。

减排承诺倒逼制度改革

虽然有着种种不完美,但《协定》如约达成和快速进入生效期着实出乎各方意料。根据《协定》,各缔约方将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动,发达国家依然须实现绝对减排;发展中国家应该根据自身情况提高减排目标,逐步实现绝对减排或者限排目标;最不发达国家和小岛屿发展中国家可按照自身特殊情况,编制和通报关于温室气体低排放发展的战略、计划和行动。最终,按照《协定》安排,各缔约方要将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内,并力争把升温控制在1.5摄氏度内。

而在《协定》之中,中国、印度等有能力实现绝对减排或限排的发展中国家被单独拎出来明确责任,而中国也根据所承担责任许下了2030年实现二氧化碳排放达到峰值的承诺。11月4日,国务院还印发了《“十三五”控制温室气体排放工作方案》(以下简称《方案》),明确到2020年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制。而为达到二氧化碳控排及承诺峰值的目标,《方案》也明确我国要力争在2020年能源体系、产业体系和消费领域低碳转型取得积极成效。可见,《协定》对我国能源战略加速转型形成的倒逼作用已开始全面释放。而解振华也表示,峰值等自主贡献目标的确定,实际上也为中国建立了质量效益型绿色低碳可持续发展的倒逼机制。

然而,解振华也坦言,尽管我国绿色低碳发展已经取得了显著成效,但与世界先进水平相比,还有很大差距和发展潜力。世界银行报告显示,近20年中国累计节能量占全球52%,但2014年我国单位国内生产总值能耗仍是世界平均水平1.7倍,远高于发达国家;燃煤工业锅炉能效水平和电机系统平均运行效率比世界先进水平低10个百分点以上,节能潜力仍然巨大。此外,我国化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放已居世界第一位,接近美国、欧盟、日本等国家排放量的总和,人均排放量已超过世界平均水平。

“我国虽然是全球可再生能源利用规模最大的国家,但非化石能源占一次能源消费比重仍只有12%,而欧盟和一些发展中国家已有1/4的能源消费来自于非化石能源。”而且,解振华表示,我国主要资源产出率与先进国家相比也有很大的差距,与此同时,我国环境污染情况仍然比较严重。今后较长一段时间,随着中国的城镇化和农业现代化发展,建筑、交通、农业、消费等领域节能减排任务仍然艰巨。

“十三五”能源结构调整思路浮出水面

面对巨大的减排压力,能源战略转型究竟路在何方?在国家能源局新能源和可再生能源新能源处处长孔涛等多位业界专家的发言中,能源消费结构调整、低碳城镇化等都成为了解答这一问题的关键词。国务院本次公布的《方案》更在首要位置提出,我国要用低碳引领本轮能源革命。其中,关键的能源结构调整的思路在《方案》中占据了较大篇幅。

“‘十三五’时期是我国推进能源结构转型、经济转型的时期,也是加快替代化石能源的关键阶段。”孔涛表示。具体来说《方案》明确,我国将实施能源消费总量和强度双控,基本形成以低碳能源满足新增能源需求的能源发展格局。到2020年,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%,非化石能源比重达到15%。大型发电集团单位供电二氧化碳排放控制在550克二氧化碳/千瓦时以内。

而且,《方案》明确我国将积极有序推进水电开发,安全高效发展核电,稳步发展风电,加快发展太阳能发电,积极发展地热能、生物质能和海洋能。到2020年,力争常规水电装机达到3.4亿千瓦,风电装机达到2亿千瓦,光伏装机达到1亿千瓦,核电装机达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。

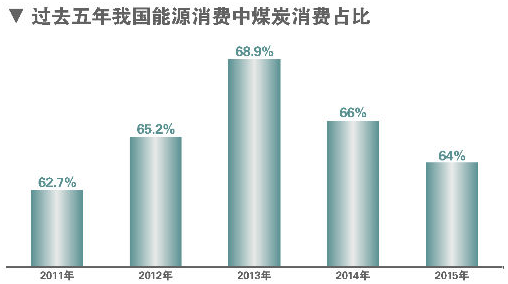

而对于传统能源,《方案》明确,我国将继续控制煤炭消费总量,2020年控制在42亿吨左右。推动雾霾严重地区和城市在2017年后继续实现煤炭消费负增长。加快推进居民采暖用煤替代工作,积极推进工业窑炉、采暖锅炉“煤改气”,大力推进天然气、电力替代交通燃油,积极发展天然气发电和分布式能源。在煤基行业和油气开采行业开展碳捕集、利用和封存的规模化产业示范,控制煤化工等行业碳排放。积极开发利用天然气、煤层气、页岩气,加强放空天然气和油田伴生气回收利用,到2020年天然气占能源消费总量比重提高到10%左右。

传统能源加速挤压市场

改革往往都难一帆风顺甚至会伴随巨大的压力,我国能源战略转型亦是如此。孔涛透露,在与其他部门交流时发现,作为包括光伏在内的我国清洁能源发电项目在我国已悄然开始面临来自火电的新一轮市场压力。

“目前,我国光伏产业技术进步显著,市场规模迅速扩大。我国的光伏发电应用已经形成东中西部共同发展,集中、分布式并举,养殖业、生态治理等各种产业融合发展的模式,规模持续扩大。然而,虽然光伏电站在国内的布局速度较快,但问题十分突出,,光伏等新能源发电市场空间受到明显压缩。”孔涛分析,具体来说,上述问题出现的首要原因是经济下行压力背景下,全国用电量持续减少。数据显示,今年9月全社会用电量4965亿千瓦时,环比下降11.8%。全国发电设备累计平均利用为2818小时,同比减少179小时,降幅为6%。

其次,孔涛特别指出今年我国火电新增装机量增速明显提升,挤压了新能源发电的市场。有专家进一步表示,在我国治污减排要求不断提高的背景下,传统的火电行业加速升级污染治理环节的技术,使得自身能够符合中央及各地的污染排放要求,而且火电毕竟是技术等各方面都发展较成熟的领域,提高治污水平后,控制成本、提高效率等方面都能得到有效保障,市场竞争力确实明显增强,对新能源发电产生了一定的威胁。

对此,泰山论坛主席、经济日报原总编辑艾丰提出,我国的能源革命既需要技术革命又需要体系革命,而后者需要从中介体系入手。在他看来,新能源和传统能源衔接的问题主要体现在电网这一环节上,供电峰谷差越来越大,电网背负的包袱也越来越大,而新能源发电厂的使用,则加剧了供需峰谷差,尤其是太阳能发电的利用。艾丰直言,夜间是用电高峰,但是太阳能发电却只能在白天进行光能发电,在时间上无法实现有效衔接,电网压力变大。他进一步提出,现阶段可能入手改革的就是发展基层级的电网,即微能源网或微电网,“微能源网利用消费和生产相结合,解决了电能和其他能互相转化的问题,也解决了新能源的出路问题。”

北京商报记者 蒋梦惟/文 李烝/制图